「五行」と「身体」の関係【四柱推命】

今回は、陰陽五行の「五行の意味」を「人の身体」と対応付けて導き出したいと思います。

陰陽五行と身体の関係

陰陽五行の「五行」(=木・火・土・金・水)には「身体の部位」や「身体機能」が次のように関連付けられています(紐付けられています)。

木= 肝臓、目 、脳神経系、頭、メンタル、精神病、睡眠、筋(=神経,腱,筋膜).

火= 心臓、舌、目、血液系 、循環器系(血脈,血管)、精神の安定性.

土= 胃 、口、鼻、消化器系、すい臓、食道、胆のう、皮膚、脂肪、筋肉.

金= 肺 、鼻、喉、呼吸器系、腸(大腸,小腸)、免疫系(アレルギー反応)、骨、腰.

水= 腎臓、耳 、泌尿器系、生殖器系、循環器系(ホルモン,体液,血液,骨髄)、冷え性.

ただ、これはあくまでも陰陽五行論に基づいた解釈(対応付け)であり、現代医学的な根拠がある訳ではありませんので、ご注意下さい。

しかしながら、東洋医学(漢方や中医学)の分野では、これらの対応付け(紐付け)が現在でも重視されています。

また、目は「木」に関わるとする場合と「火」に関わるとする場合があるようです。

「火」は光を意味し、目は光を感知し、視覚情報を処理する器官なので、目は「火」の部位であると言うことのようです。

一方で、現代医学的には肝臓と目に関連性があるため、肝臓である「木」に目が対応付けらるのは医学的にも妥当性があるようです。

また、鼻も「土」に関わるとする場合と「金」に関わるとする場合があるようです。

鼻が「土」に関わる場合、鼻の嗅覚の機能が関わって来るようです。医学的にも、胃と臭覚には関連があるようですが、強い関連性という訳ではないようです。

また、胆のうも「木」に関わるとする場合と「土」に関わるとする場合があるようです。

五行の本質的な意味を探る

五行の身体的意味から人の気質に関する五行の本質的な意味を抽出してみたいと思います。

なお、前回の記事で、木と火は「陽」に分類され、金と水は「陰」に分類されることを紹介しました。

そして、「陽」には上半身、「陰」には下半身という意味があるそうです。

確かに、上述のように、木と火は上半身の身体機能が関連付けられ、金と水には下半身の身体機能が関連付けられています。

さらに、興味深いことに、例えば四柱推命の命式(八字)に「火」が多い人は、「火」に関わる病気になることがあります。または、「火」が剋す「金」の病気になることがあります。

もちろん、絶対的なものではありませんが、的中率は比較的高いようです。

木のキーワード

「肝臓」というキーワードから人の気質に関してどのようなことが連想されるのか、AI(Gemini1.5Pro)に聞いてみました。

私:あなたは肝臓という言葉から人間の気質を連想できますか。

AI:(中略)

1. 決断力と行動力:

肝臓は「将軍の官」とも呼ばれ、決断力や行動力、勇気を司るとされています。「肝が据わっている」という言葉があるように、肝臓が強いと、物事に動じず、大胆に行動できるというイメージがあります。

2. 情緒や怒り:

肝臓は怒りの感情とも関連付けられています。肝臓に負担がかかると、イライラしやすくなったり、怒りっぽくなると考えられています。「短気は損気」という言葉も、肝臓の働きと関連付けて解釈することができます。

3. 計画性と柔軟性:

肝臓は「疏泄(そせつ)」という働きをもち、気の流れをスムーズにすることで、心身のバランスを保つとされています。このことから、肝臓が健やかであれば、物事をスムーズに進める計画性や、変化に柔軟に対応できるしなやかさを持ち合わせていると連想できます。

4. ストレスへの強さ:

現代社会において、肝臓はストレスの影響を受けやすい臓器とされています。ストレスに強い人、つまり肝臓が強い人は、困難な状況にも耐え抜き、乗り越える力を持っているとイメージできます。

3はややこじつけの様な気がしますが、全体的に「木」の本質的な気質を捉えている気がします。AIの回答をキーワード化しますと、

木={決断力、行動力、勇気、大胆、情緒、感情、計画性、柔軟性、ストレスを受け易い、忍耐力、イライラ、怒り}

となります。

私が「木」の性質に関して四柱推命の書籍やYouTubeなどで研究した結果、「木」の気質を表す本質的なキーワードは次のようなものではないかと思われます。

| 木 |

生命力=伸びる力、躍動・うごめき、始動、前進・発展、(ゆっくりと)成長、 上昇志向、(長期的な)目標、(長期的な)ビジョン、大局観(=視野が広い)、 実直真面目、正直、誠実、不器用、リーダーシップがある、上下関係、 情緒性、人間性・人間らしさ、感情や気持ちを重視、感情的、 情に流され易い、情に弱い、情に厚い、 人情味、義理人情、人間味・人間臭さ、仁(=思いやり・優しさ)、 「動物を可愛がるのも木、動物を虐待するのも木」、情け容赦ない、 情にほだされる、情をかける、温かみ、非合理(=回り道)、 非結果主義(=人間性・人柄・努力・道徳観・過程・物語性を重視)、 有機物的(有機的)、人との繋(つな)がり、ネットワーク、仲間、縁、 調和性、協調性、共感力、絆、友情、しなやかさ(柔軟性)、 感覚派、気分、気まぐれ、思い付き、閃(ひらめ)き、妄想、 始まり、新しい物好き、新奇性、革新的、新進気鋭、創造性(発想力)、 若々しい、快楽、だらしなさ、ぐだぐだ、いい加減、曖昧、優柔不断、繁殖 |

|---|

木の感情=「怒」=怒り、イライラ、義憤(ぎふん)、青筋を立てる。

なお、義憤とは、「道義に外れた事・不公正な事に対する怒り」です。

火のキーワード

「心臓」というキーワードから人の気質に関してどのようなことが連想されるのか、AI(Gemini1.5Pro)に聞いてみました。

私:あなたは心臓という言葉から人間の気質を連想できますか。

AI:(中略)

-

情熱的: 心臓は熱い血を全身に送り出すことから、情熱的な性格を連想させます。

-

勇敢: 困難な状況にも立ち向かう強い心を表す「心臓が強い」という表現のように、勇気や大胆さを連想させます。

-

優しい: 「心の優しい人」といった表現があるように、思いやりや共感力など、温かい心を連想させます。

-

正直: 「腹を割って話す」のように、本心や正直さを表す際に心臓が用いられることがあります。

-

傷つきやすい: 「心を痛める」といった表現のように、繊細で傷つきやすい一面も連想させます。

-

ロマンチスト: 愛情や恋心は心臓と強く結びついており、ロマンチストな性格を連想させることがあります。

-

エネルギッシュ: 生命力の源である心臓は、活動的でエネルギッシュな気質を連想させます。

「火」に「傷つきやすい」や「ロマンチスト」というキーワードが現れるのは興味深いです。

私が「火」の性質に関して四柱推命の書籍やYouTubeなどで研究した結果、「火」の気質を表す本質的なキーワードは次のようなものではないかと思われます。

| 火 |

絶対的なもの(宗教・科学・法律など)を求める、頂点、君臨、宗教、真理、 普遍性、絶対主義、権威主義、ピラミッド構造、縦社会(上下関係・序列)、 トップダウン型(=上から下へ、上から目線、偉そうな態度、尊大、排他的)、 原理主義(=自分の経験よりも「絶対的なもの(原理・法則など)」を重視)、 応用力がある=「絶対的なもの」の応用=演繹的思考力=抽象から具体へ、 歴史(絶対)から学ぶ、筋を通す(論理性)、ドライな性格(合理性)、 目的合理=ある目的を達成するために、最も効率的で論理的な手段を選択・実行する考え方や行為、 爆発力(=感情の爆発、短気、心臓=ポンプ、勃興、 創造性、表現力、プレゼン上手、お喋り、雄弁・多弁)、 集中力(熱中、短期集中型、一気呵成、熱血)、 活力、活発、情熱、積極性、活動的、戦闘・闘争・戦い、アドレナリン、 周囲を活性化(=影響力、魅力、華やかさ、刺激的、熱狂させる、拡散力)、 皆を照らす(=表舞台で注目を集める、目立つ、人目を引く、派手)、 闇を照らす(=暴く、暴露、解明力、裸、禿)、 自己中心的、ややサイコパス気質、共感性が低い、人を物の様に扱う事がある、 移り気、飽き性、恋愛、(発情?) |

|---|

火の感情=「善」=喜び、笑い、歓喜、興奮、恨(うら)む、嫉妬(しっと)。

土のキーワード

「胃」というキーワードから人の気質に関してどのようなことが連想されるのか、AI(Gemini1.5Pro)に聞いてみました。

私:あなたは胃という言葉から人間の気質を連想できますか。

AI:(中略)

-

「度胸が据わっている」: 動じない様子を「肝が据わっている」と言いますが、これは肝臓と同様に胃も重要な臓器として捉えられていた名残です。

-

「胃袋をつかむ」: 人の心を掴むことを、食欲を満たすことで心を満たすことに例えています。

-

「胃が小さい」: 少しのことでもくよくよする、神経質な性格を表す際に使われます。

-

「ストレスで胃が痛い」: 胃はストレスの影響を受けやすい臓器であることから、精神的な負担を抱え込みやすい、繊細な性格を表すこともあります。

興味深い回答ではありますが、「土」の本質的気質を表してるようにはあまり思えないです。「動じない」というのは、良いキーワードかもしれません。

私が「土」の性質に関して四柱推命の書籍やYouTubeなどで研究した結果、「土」の気質を表す本質的なキーワードは次のようなものではないかと思われます。

| 土 |

信念の不変・不動(=一貫性、動じない)、 頑固(=固定観念が強い、融通が利かない、腰が重い、腐らせる、 同じ事の繰り返し)、 バランス・均衡を保つ、維持、保持、恒常性(=一定の状態に保つ)、保守的、 復元力=修復力=回復力=元に戻す、調節・調整、 中庸(=中性的・中立性)、柔和=穏やか、マイペース、 安定感、安心感、信頼・信用、 地に足がついた人、現実的、堅実、落ち着いた雰囲気、地味、 地道(=コツコツ型、完遂力、反復積み重ね、中途半端が嫌い)、 集める・守る・育てる、古い物、古典、歴史的な物、伝統文化、記憶、 複合体、複雑系、単純と言うよりは複雑な性格、 全体性・全体化力=落ち着かせる・安定化させる・定着させる=包括・統括、 中央、要、拠点、器、基盤、母体、土台、安全地帯、安定地、安定期、 インフラ、空間の性質=何も無い「場」であり何でも有る「場」でもある= 「形あり」でもあり「形なし」でもあるもの |

|---|

なお、胃には、食べた物を一時的に貯蔵し、それらを消化酵素で分解し、分解物を十二指腸に送り出す働きがあります。

ちなみに、土(土壌)は、約45%の鉱物粒子(無機物)、約5%の有機物、約25%の水分、約25%の空気で構成されています。

つまり、「土」は土という単一の物質ではなく、「金(↔無機物)」「木(↔有機物)」「水(↔水分)」「火(↔空気)」で構成されている全体であると言うことになります。

土の感情=「思」=思慮、思索、思い煩い、煮え切らない、モヤモヤ、共感、同情。

なお、思慮(しりょ)とは、「物事を深く考えること」です。

金のキーワード

「腸」というキーワードから人の気質に関してどのようなことが連想されるのか、AI(Gemini1.5Pro)に聞いてみました。

私:あなたは腸という言葉から人間の気質を連想できますか。

AI:

-

直感力: 「腸が鳴る」は、本能的な反応や直感を表す表現として使われます。「腹の虫が治まらない」なども、理屈ではなく感情的な葛藤を表す際に使われます。

-

決断力: 「腹を括る」は、覚悟を決めて決断することを意味します。これは、重要な決断は頭だけでなく、本能的な感覚に従うことも重要であるという考え方を示唆していると言えるでしょう。

-

柔軟性: 腸は複雑な形状をしており、様々なものを受け入れて消化します。このことから、「腸が太い」は、心が広く、度量の大きい人物を表す表現として使われます。

-

繊細さ: ストレスや緊張によってお腹が痛くなるように、腸は精神状態に影響を受けやすい臓器です。そのため、「腸が弱い」は、感受性が強く、傷つきやすい繊細な性格を表すこともあります。

AIの回答は、なかなか本質的な「金」の気質を挙げているように思えます。

確かに、「辛」には「感受性が強く、傷つきやすい繊細な面がある」とされています。

私が「金」の性質に関して四柱推命の書籍やYouTubeなどで研究した結果、「金」の気質を表す本質的なキーワードは次のようなものではないかと思われます。

| 金 | 真・善・美に対する感覚が研ぎ澄まされている・鋭い、

道理、正義、美、美意識、審美眼、 判断基準の確立(=グレーなものを白か黒かに分ける、真か偽か、善か悪か、 美か醜か、世界の分節)、 攻撃性(斬る、裁く)、番人(監視、見張り)、観察力・分析力、 判断力(果断果決)、瞬発力、直感力、記憶、 経験主義(=理論や定説よりも自分の経験を重視、経験から学ぶ)、 パターン認識力=具体から抽象へ=帰納的思考力、 ボトムアップ型(=下から上へ、下剋上、逆ピラミッド型)、 収斂(=洗練化、精緻化、整理整頓、シンプル化、コンパクト化、凝縮)、 加工=変形・整形=技術系、 無機物的(=機械的)、合理性・論理性、割り切る(白か黒か・0か1か)、 クール、冷徹さ、残虐性、非情(=感情に左右されない)、 過剰反応、自己免疫疾患(=自分をも攻撃してしまう) |

|---|

なお、「金」の本質的気質は、腸の免疫細胞の働きにあると私は思っています(以前の記事ご参照)。

腸の免疫細胞は、異物(病原菌)かどうかを素早く選別し、攻撃するかどうか判断します。

ゆえに、「金」には観察力・分析力があると推測されます。経験主義的なのだと思います。

また、免疫細胞は、過去に侵入したことのある異物を記憶しているので、「金」は記憶に関わっていると推測されます。

免疫細胞と共生している腸内細菌が「土」もしくは「火」に対応するものなのかもしれません。

金の感情=「悲」又は「憂」=悲しい、憂鬱、罪悪感、息が詰まる、外に吐き出したい。

水のキーワード

「腎臓」というキーワードから人の気質に関してどのようなことが連想されるのか、AI(Gemini1.5Pro)に聞いてみました。

私:あなたは腎臓という言葉から人間の気質を連想できますか。

AI:(中略)

1. 冷静沈着でバランス感覚に優れる:

腎臓は、体内のバランスを一定に保つ役割を担っています。これは、冷静沈着で、感情の起伏が少なく、常に安定した状態を保とうとする人を連想させます。周囲の状況をよく観察し、冷静に判断を下せるバランス感覚に優れた人が当てはまるでしょう。

2. 忍耐強く、浄化作用を持つ:

腎臓は、静かに、しかし着実に血液をろ過し、体内の老廃物を除去し続けます。これは、表舞台に出ることは少ないですが、縁の下の力持ちとして、物事を根気強くこなし、周囲に良い影響を与える忍耐強い人を思わせます。また、周囲のネガティブなものを浄化する、清らかさを感じさせる人も当てはまるでしょう。

3. ストレスをため込みやすい一面も:

腎臓は、過労やストレスの影響を受けやすい臓器として知られています。これは、責任感が強く、自分の限界を超えて頑張ってしまう傾向があるため、ストレスをため込みやすい人を連想させます。自分のペースで休息を取ることが大切なタイプと言えるでしょう。

AIの回答は一見「水」の本質的気質を挙げているようには思えませんが、実は奥深い意味を持つのかもしれません。

確かに、冷静沈着や浄化作用は「水」の性質なのかもしれません。

私が「水」の性質に関して四柱推命の書籍やYouTubeなどで研究した結果、「水」の気質を表す本質的なキーワードは次のようなものではないかと思われます。

| 水 |

感情・思考の変化性(=豹変、激怒、自由奔放、自由な発想、流れる、流す)、 適応能力(=柔軟性、臨機応変、変幻自在、その場その場で、その時その時で)、 形(=ルール・境界線)がない、常識に囚われない、こだわりが少ない、脱秩序、 固定観念・既存価値観の破壊、浄化と再生、再構築、循環性(周流)、 察知・先見性、探究心・研究心、情報伝達・情報発信、浸透、 知性的(=頭が良く回る、物知り、深堀する、掘り下げる、戦略的思考)、 冷静(=冷めている視点、冷やす、多視点、多面的、メタ認知、セロトニン)、 秘匿性(=隠す、秘密主義、水面下、裏舞台、人目を避ける、寡黙?)、 特殊化(=1点への収束、深める、集約、最適化、適合化、特化、 専門化、専用化、深化、高度化、複数の専門分野、世間一般からのズレ、 世間から理解されにくい、極端)、水平思考、 横社会(=縦よりも横の繋がりを重視、対等・公平・平等な関係)、 闇の性質(=ずる賢い、嫌(いや)らしい、卑(いや)しい、冷たい、闇落ち) |

|---|

なお、「水」は内臓の最下部に対応していますが、腸内情報(神経伝達物質など)を脳へ伝える役割も果たしているのではないかと推測しています。

よって、「水」には、情報伝達という性質があるのではないかと考えています。

この性質がないと、木(脳)→火(口)→土(胃)→金(腸)→水(排泄)という直線的な流れになってしまい、水→木と円のように繋(つな)がらないことになってしまいます。

つまり、水(排泄)ではなく水(循環)とする必要があることになります。

水の感情=「恐」=恐れ、不安、たまる。

おまけ

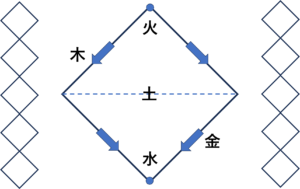

五行の意味を何となくイメージ化すると下図のような感じになるかもしれません。

火は陽の頂点で、表面的な虚体(剛)。

水は陰の頂点で、裏面的な虚体(柔)。 なぜ二面あるのか。

木は「火の拡大・拡散」を手伝う実体(柔を剛にする作用)。

金は「水の収斂・集約」を手伝う実体(剛を柔にする作用)。

土は中央・全体・器で、全てを調整・調節・保存するもの。