「生命の始まり」とシステム

今回は「生命の始まり」について調べました。

【注意】できる限り正確な記述を目指しましたが、不正確な記述があるかもしれませんので、ご注意頂ければ幸いです。

生命の定義

「生命の始まり」を調査するにあたり、まず「生命とは何か」をはっきりさせておく必要があると思います。

しかしながら、実は、この「生命の定義」は非常に難しいようで、まだ統一的な定義はないようです。つまり、各研究者や研究機関がそれぞれ「生命の定義」を発表しているようです。

ここでは、一般によく言われている「生命の定義」を紹介します:

生命には、

- 外界と自己を仕切る境界(=膜)がある.

- 外界から物質を取り入れて、自己内でエネルギーに変換したり、自己を再構成するための要素に変換する機能(=代謝の機能)がある.

- 自己と同じ生命体を生み出す機能(=自己複製の機能)がある.

- 外界の環境に応じて自己を進化させる機能がある.

これらの生命の特徴は、地球上の生物の特徴に基づいています。宇宙には、これとは違った生命の形態もあるかもしれません。

また、4番目の特徴は、「生命の定義」から外されることもあります。恐らく、4番目の特徴は3番目の特徴に自然に含まれてしまうことがあるからだと思います。

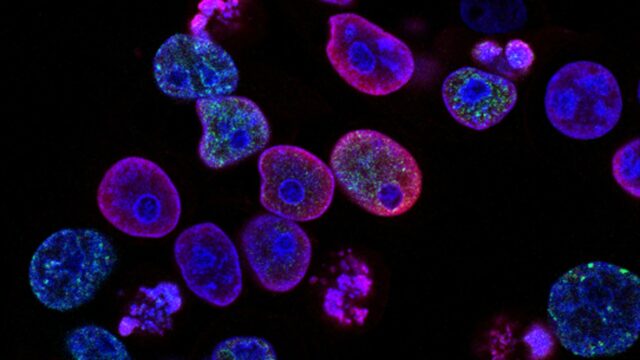

なお、地球上の生物は全て、細胞という最小の構成単位から構成されています。

ちなみに、人間は約37兆個の細胞から構成されていると推定されています。心臓、脳、目、筋肉なども細胞からできています。

分子から原始生命へ

それでは、分子からどのようにして原始生命になったのでしょうか。

この問いは、超難問で、分子から原始生命に至ったプロセスは未だ解明されていません。

ただ、いつくかの仮説が提案されています。

化学進化説

その仮説の1つは化学進化説と言われるもので、次のようなプロセスを提案しています:

原始大気や原始海洋の中から、

(1) 反応活性物質といわれるシアン化水素、ホルムアルデヒドなどができる、

(2) 反応活性物質からアミノ酸、核酸塩基、糖、脂肪酸、炭化水素などができる、

(3) これらからたんぱく質、核酸、多糖、脂質などの高分子ができる、

(4) これらが集合・作用しあって(自己組織化)、代謝、複製機能を持つ原始生物が誕生する。引用元:Webサイト『われわれはどこから来て、どこへ行こうとしているのか そして、われわれは何者か -宇宙・地球・人類-』の第3部の第1章より

この仮説の問題点は、原始生物(細胞)の構成要素であるDNA、RNA、タンパク質には、どうしても無生物的には生成できない部分や反応過程があるという点です。

現存の生物においては、DNAの情報が、RNAに転写され、RNAからタンパク質が合成されますが、「DNAの複製」や「RNAへの転写」には触媒として機能するタンパク質が必要になります。

つまり、この説では、原始生物が誕生する際に「DNAが先に誕生したのか、それともタンパク質が先に誕生したのか」という問題が出て来ます。この問題も未だ解明されていません。

ちなみに、タンパク質はアミノ酸の重合体(=結合して鎖状になったもの)であり、DNAやRNAはヌクレオチドの重合体です。

RNAワールド仮説

もう1つの仮説は、RNAワールド仮説と言われるもので、次のようなプロセスを提案しています:

まずRNAが生成し、膜の中で、RNAがDNAの自己複製機能やタンパク質の触媒機能を担うことにより、原始生命が誕生したとする説。

つまり、この仮説では,生命の根源は自己複製の機能をもつRNAであり、RNAを中心としてその周りに膜ができ,その膜内でRNAの機能が進化し、次第にその機能がDNAやタンパク質に取って代わられたと考えるようです。

また、この仮説では、RNAがDNAとタンパク質の役割を果たすので、前述の「DNAが先かタンパク質が先か」という問題は避けられます。

しかし、RNAは複雑な環状構造をもつため、原始の地球で自然に合成されたとは考えにくいようです:

RNAの最小単位であるヌクレオチドは、塩基、糖、リン酸から構成される分子で、確かに、個々の部品は隕石の中にも、原始地球の環境でも見つかっています。しかし、この3つの部品を組み合わせてヌクレオチドを作るのは非常に困難なのです。

しかもヌクレオチドは、水の中では不安定で加水分解されやすいので、原始地球環境で分子の数を増やしながら、さらに正しくつながっていって長いRNAの鎖を作るという過程は、ますます想定しにくいのです。

引用元:HEALTHIST 259 (2020); Special Feature 1; 『「地球外生命」は生物学の普遍原理を変えるか』より

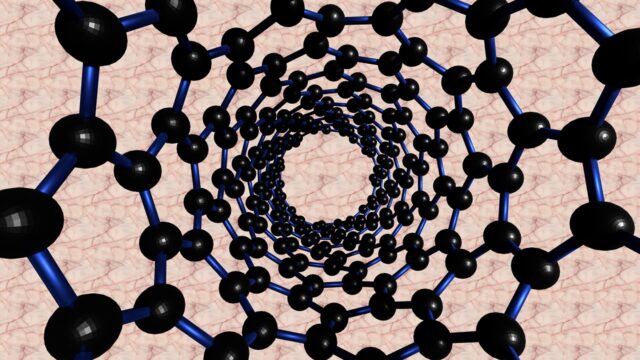

ちなみに、下の画像のような、分子の集合体がつくる空間の中では、その空間の外では起こらない化学反応でも起こることがあるようです。ゆえに、膜の中でRNAの機能が進化した可能性はあると思います。

パンスペルミア説

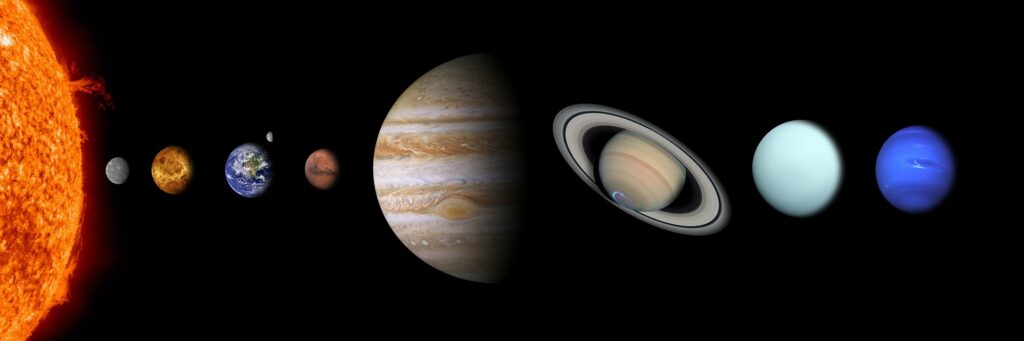

生命の起源に関する別の仮説は、パンスペルミア説と言われるもので、端的に言えば、生命の起源を宇宙に求める説です。

元々は、「宇宙には生命(微生物の胞子)が漂っていて、惑星間を移動している」という仮説だったようです。

この説を支持する事実として、隕石から、70種近くのアミノ酸や多数の有機分子が発見されています。

また、生命の構成要素として不可欠ないくつかの有機化合物は、原始地球には存在しなかったと考えられていますが、当時の火星には存在した可能性が高いとする研究も報告されています。

また、地上から舞い上がった物質や微生物が、宇宙空間へ放出されることはありうるそうです。さらに、宇宙空間を飛び交う物質や微生物が、大気圏を通り抜けて地上に降り注ぐこともありうるそうです。

つまり、隕石や彗星を使わなくても、惑星間で物質や微生物が、やり取りされることはあり得るようです。

この説の問題点は、結局のところ、分子から原始生命に至るプロセスが謎のままであることです。

ちなみに、原始生命の発生は、46億年に及ぶ地球の歴史上、一度しか起こっていないと考えられているようです。実際に、原始生命になりかけている中間体のようなものは発見されていないようです。

原始生命と物理学

生命現象とエントロピー

地球上の生物の最小単位である細胞ですら、非常に高度なシステムで、とても人工的に生成できるシステムではありません。

ここでは、細胞を構成する分子や高分子が、原始地球や宇宙で生成され、それらが長い年月を経て集合し、「生命の定義」に示したような機能をもつシステムを生み出し、原始生命になったと仮定します。

この時、物理学的視点からすると、高分子がクーロン力(電気的力)によって徐々に集まっただけなら、宇宙での重力による星の形成との類似性から、まだそこそこ納得できますが、集まった高分子が高度なシステムや機能を生み出しているところが非常に謎になります。

熱力学の第二法則によると、平衡状態にある閉鎖系では、自然現象はエントロピーが増大する方向へ進みます。つまり、自然現象は、秩序立った状態から無秩序な状態に向かいます。

ゆえに、一般には、テニスボールを集めただけでは、ボールが何らかの秩序立ったシステムを創り出すことはないのです。

それでは、生命現象は、平衡状態にある閉鎖系での現象でしょうか。

生命現象は、非平衡状態にある開放系での現象であると考えられています。

つまり、膜の外の環境と常に物質をやり取りしている開放系であると考えられています。

ゆえに、生命現象ではエントロピーは減少し、無秩序な状態から秩序立った状態に向かうことができると考えられています。

ただ、以上の説明は、生命現象が物理学の法則に矛盾していないことを述べているだけで、「どのような理由で生命システムが創り出されたのか」は説明していません。

自己組織化

次に、生命現象の始まりを解明するためのヒントになるであろう現象を紹介します。

その現象は、自己組織化と呼ばれます。

自己組織化とは、無秩序な状態にある構成要素が、構成要素間に働く相互作用により、自発的に高度な秩序構造や機能を形成する現象です。

ややこしいことに、自己組織化には、

- 平衡状態にある閉鎖系での自己組織化

- 非平衡状態にある開放系での自己組織化

があります。

1番目の自己組織化の例が、雪の結晶の形成や石鹸分子によるミセルの形成です。

2番目の自己組織化の例が、外部刺激に応じて脳の神経回路が変化し成長する現象です。

そして、2番目の自己組織化には次の特徴があるようです:

- 自己組織化により形成された秩序構造は、非常に安定で、簡単に崩れることない.

- 自己組織化では、外界のエントロピーは増加するが、自己のエントロピーは減少する.

- 自己組織化により形成された集合体には、個々の構成要素の単純な足し合わせでは生じることのない機能が現れる.

自己組織化は、生命現象を解明するための重要な手掛かりですが、自己組織化だけで全てが解明できる訳ではないようです。

実際に、自己組織化だけが生命誕生の原因ならば、現在でも高分子の集合体のようなものから原始生命が生まれているはずですが、そのような報告はありません。

つまり、自己組織化および「何らかの条件」が、原始生命の誕生には必要なのだと思います。

例えば、「長い年月がかかる」というのもその条件の1つかもしれません。

おまけの話

外界と内界

生命の始まりは、外界と内界(=自己)を区別することから始まったような気がします。

つまり、外界と自己を隔てる膜は非常に重要であったと思います。

実際に、原始の海で、まず「袋」のような構造をもつ高分子集合体が多数できたのではないかと予想している研究者もいます。

そして、その「袋」の中に様々な有機分子や触媒分子などが取り込まれ、次第にそれらの分子が自己組織化的に相互作用し、「袋」の中で代謝のシステムが成長していったのではないかと言うことらしいです。

ちなみに、この説はゴミ袋ワールド説と呼ばれているようです。

寄生体

ウイルスは、「生命の定義」に従うと、代謝の機能を持たないので、生命ではないということになります。

しかし、最近の研究では、「ウイルスのような寄生体は、生命の誕生や進化に重要な役割を果たしていたのではないか」と考えられるようになっています。

実際に、原始生命体を模した分子システムは、寄生体が存在すると、進化が止まらなくなったようです。

ちなみに、ウイルスは、元々は生物だったようです。

宇宙と生命

宇宙と生命を比較すると、次のようにまとめられるかもしれません。

| 宇宙での現象 | 閉鎖系 | 比較的単純なシステム | 自発的対称性の破れ |

| 生命での現象 | 非平衡状態にある開放系 | 非常に複雑なシステム | 自発的秩序化の確立 |

さらに、宇宙と生命の共通点は、次のことかもしれません。

| 宇宙での現象 | 元々は1点から始まった. |

| 生命での現象 | 元々は1つの細胞から始まった. |

1点であった最初期の極小宇宙も、1つの細胞も、その小さな内部には、(予めプログラムされた)高度な仕組み、原理、法則、機能、役割がぎっしりと詰め込まれています。

ところで、なぜ「世界」は1点から始まるのでしょうか。

確かに、数学の理論も物理学の理論も、最小限の公理や原理から体系立てられています。

逆に、多様化したものを再び1点に戻すことはできるのでしょうか。

生命現象においては、多様化したものを再び元の状態に戻すことはできるようです。

実際に、皮膚などに分化してしまった細胞に「特定の4つの遺伝子」を入れることでその細胞を初期化すると、受精卵のような多能性をもつ細胞に戻すことができることが知られています。

このように人工的に生成された多能性をもつ細胞はiPS細胞と呼ばれています。