学問におけるピラミッド構造を理解する

今回は、高校までの勉強ではあまり意識されていなかった「理系学問における体系的理解」について説明します。

体系的理解とは

大学で理系科目を勉強する際の重要なポイントは「体系的に理解する」という事だと思います。

体系的な理解や体系的イメージができていれば、細かいところは何とかなるのです。

それでは「体系的」とはどういう事でしょうか。

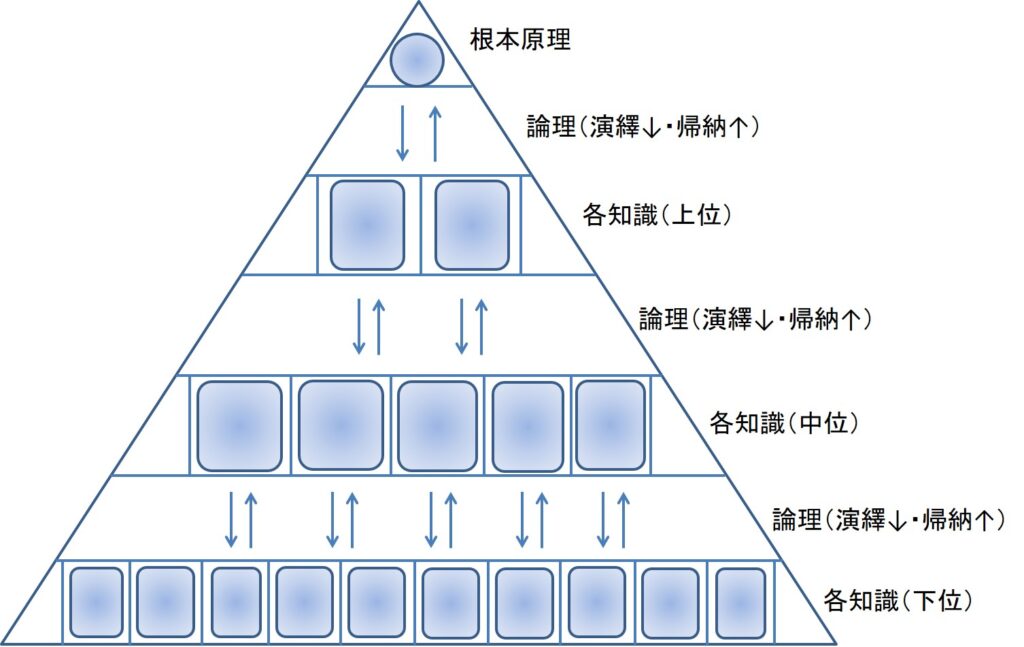

大まかに言うと、下図のようなピラミッド構造を考えるという事になると思います。

つまり、ピラミッドの頂点にある「根本原理」から論理を使って様々な知識を導き出したり(演繹)、逆に、ピラミッドの底の巨石(個々の経験知識)から論理を使って一般的性質(上位の巨石)を得ること(帰納)を考えます。

知識と知識が論理によって結び付いているところがポイントです。

そして、理系の学問分野(特に数学や物理学の各分野)というのは、このようなピラミッド構造を持っていますし、むしろピラミッド構造になるように組み立てられる傾向が強いと言えると思います(公理主義的)。

例えば、砂川博士による電磁気学の本

- 砂川重信『物理入門 (上) 力学・電磁気・熱』岩波書店

- 砂川重信『電磁気学 (物理テキストシリーズ 4)』岩波書店

を読むと、電磁気学のもつ芸術的ピラミッド構造を体感することができます。

ただ、ある種の数学の教科書のように、この公理主義的方法で数学の知識を学ぼうとしても、あまりに形式的すぎて(定義、定理、証明の羅列で)「面白さ」を感じないと言うこともあります(演繹的学習)。

やはり、ある程度、歴史的背景や動機または「数学的・物理学的意味」を知って(歴史的順番で)、その学問分野がどのようにしてピラミッド構造になるように整理・体系化されて行ったのかを学ぶことも重要だと思います(帰納的学習)。

【注意】古典力学、電磁気学、相対論、量子力学、統計力学などの物理学の各分野は、ピラミッド構造になるように体系化されていますが、物理学全体としてピラミッド構造で体系化されているかと言われると、その方向に進んでいる分野もあると思いますが(例えば一般相対論と量子論の統一)、物理学全体としては今のところピラミッド構造で完全には体系化されていないと思います。数学も同様だと思います。

なぜピラミッド構造なのか?

それでは、なぜピラミッド構造なのでしょうか。

人間の知識のまとめ方として、数学や物理学ではピラミッド構造で知識を体系化するのですが、ピラミッド構造以外での体系化は数学や物理学では今のところ採用されていないと思います。

化学や生物学でもピラミッド構造で知識が体系化されている事がありますが、数学や物理学に比べると、体系的と言うよりは各論的、個別的、限定的、選択的、経験的なイメージがあります。

ちなみに、このピラミッド構造による体系化は「理論」と呼ばれることもあります。「理論」という言葉の正確な定義は論理学の中でなされますが、感覚的に「理論」という言葉を使っている研究者も多いです。

詰まるところ、ピラミッド構造による体系化の根本にある考え方の1つは、「最小限の本質的原理や理解で、できる限り多くの自然現象や出来事を説明できると嬉しい」というものだと思います。

学問の全体像・学問の地図

ここで、少し視点を変えまして、ピラミッド構造なものを考えてみましょう。

山や「会社の組織」が思いつきますが、「山の地図」や「会社の組織図」があると瞬時に色々なことが理解できると思います。つまり、地図があると便利であることが分かります。

勉強する場合も同様で、「学問の地図」があると学習効率が上がると思います。

私も大学数学の全体像、つまり「大学数学の地図」がとにかく知りたかったです。

さらに、物理学と数学の関係性も示した地図、つまり、何と何が繋(つな)がっているのかが分かる地図があれば、さらに良かったと思っています。

地図を持たずして、大学数学の大海に乗り出しても、溺れてしまうかもしれません。

地図上のどのゴールを目指して、現在は「どこ」で「何を」しているのかをはっきり意識して学んで行くことができれば、有意義な時間を過ごすことができると思います。

構造的理解の面白さ

最後に、構造を理解することの「面白さ」について述べたいと思います。

例えば、理系の論文の大枠の構造は非常に単純で、

- 序論

- 理論・方法 or 実験

- 結果・考察

- 結論

の構成になっていることがほどんどです。さらに、論文の場合、各章1)~4)においても論理構造を分かり易く書くのが普通ですので、論文の文章構造を理解することは容易なことが多いです。

一方で、大学入試問題で出題されるような評論文の論理構造は、考える必要があるものになっている場合が多いと思いますが、理解できると点が取れるので嬉しいと思います。

また、理系の場合ですと、複雑な計算プログラムの構造が理解できると嬉しいと思います。

これらの構造はピラミッド構造ではないと思いますが、構造が分かると理解できた気になり「面白さ」を感じるようになると思います。

さらに、日常生活においても、小説、映画、アニメ、ドラマなどの物語の構造解析と言いますか、ストーリーの展開法を分析してみると面白いかもしれません。

例えば、『24』という海外ドラマは非常に知的で視聴者を夢中にさせるドラマだと思いますが、どういう構想でこのドラマが制作されて行ったのかはほとんど知られていないと思います。

知的だと感じる物語の作者は、まず最初にストーリーの全体図や構造図を作り、それから細かい部分を書いているような気がします。

実際に、知的な物語(推理小説など)では、結末が分かっていないと、そういう書き方はできないと思われる場面がしばしば出て来ます。逆に、結末が分かっているので、ストーリーの各所に伏線を敷くことができるのだと思います。

まとめ

体系的な理解を意識して学習すると、知識と知識が論理的に繋(つな)がっていき、丸暗記にはない「面白さ」を感じることができます。

そもそも「分かる・理解する」とは何かについて考えてみても良いかもしれません。

なお、体系の中で「もの」を考えるという発想も大切だと思います。例えば、その場その場で個別的に問題に取り組むのではなく、ある体系の中でその問題を認識できれば、容易に問題解決に繋がることもあると思います。